Je me permets de vous contacter car je suis à la recherche d’informations concernant George Sand à Fontainebleau (éléments biographiques, écrits…).

Pourriez-vous me renseigner ? |

Réponse de Sylvie Veys

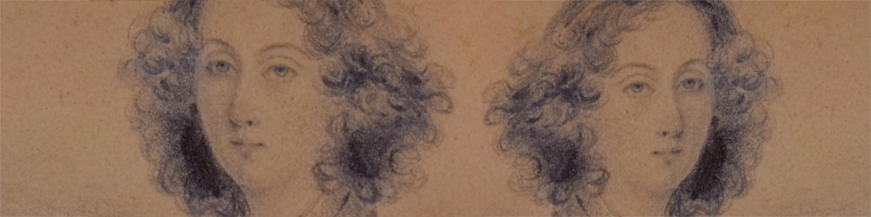

Fontainebleau est avant tout lié à George Sand par le fait que s’y déroule un moment important de sa relation amoureuse naissante avec Alfred de Musset. Quelques jours après le début de leur liaison, Sand et Musset se rendent à Fontainebleau. Ils y resteront du 5 au 13 août 1833.Il y a plusieurs explications possibles à ce départ précipité, la plus courante étant l’empressement d’un Alfred de Musset jaloux à éloigner George Sand de Paris où elle avait donné rendez-vous à un poète italien, Alessandro Poerio. Les notes de Georges Lubin dans la correspondance de George Sand permettent d’avoir de précieux renseignements sur leur logement :

« Cette adresse est : Hôtel Britannique, rue de France à Fontainebleau. Cet hôtel disparu était au n°108… Le peintre Alexandre Decamps l’acheta pour l’habiter. C’est à Fontainebleau qu’il sera victime d’un accident mortel de cheval, le 22 août 1860… Situé au carrefour de la Fourche où commence la route d’Arbonne, cet hôtel était à environ une heure de marche des rochers de Franchard » (Correspondance de George Sand, tome II, notes, pp.397-398).

Fontainebleau, et plus particulièrement les roches de Franchard, est un lieu presque mythique. Il semble en effet que ce lieu ait été la scène du paroxysme de la passion entre les deux écrivains, passion Passion toute romantique, mêlée de terreur, de promesses de suicide ensemble, … Une nuit, lors d’une promenade dans la forêt, Musset est victime d’une hallucination. Il la décrira dans son poème La nuit de décembre :

LE POÈTE

Du temps que j’étais écolier,

Je restais un soir à veiller

Dans notre salle solitaire.

Devant ma table vint s’asseoir

Un pauvre enfant vêtu de noir,

Qui me ressemblait comme un frère.

Son visage était triste et beau :

A la lueur de mon flambeau,

Dans mon livre ouvert il vint lire.

Il pencha son front sur sa main,

Et resta jusqu’au lendemain,

Pensif, avec un doux sourire.

Comme j’allais avoir quinze ans

Je marchais un jour, à pas lents,

Dans un bois, sur une bruyère.

Au pied d’un arbre vint s’asseoir

Un jeune homme vêtu de noir,

Qui me ressemblait comme un frère.

Je lui demandai mon chemin ;

Il tenait un luth d’une main,

De l’autre un bouquet d’églantine.

Il me fit un salut d’ami,

Et, se détournant à demi,

Me montra du doigt la colline.

A l’âge où l’on croit à l’amour,

J’étais seul dans ma chambre un jour,

Pleurant ma première misère.

Au coin de mon feu vint s’asseoir

Un étranger vêtu de noir,

Qui me ressemblait comme un frère.

Il était morne et soucieux ;

D’une main il montrait les cieux,

Et de l’autre il tenait un glaive.

De ma peine il semblait souffrir,

Mais il ne poussa qu’un soupir,

Et s’évanouit comme un rêve.

A l’âge où l’on est libertin,

Pour boire un toast en un festin,

Un jour je soulevais mon verre.

En face de moi vint s’asseoir

Un convive vêtu de noir,

Qui me ressemblait comme un frère.

Il secouait sous son manteau

Un haillon de pourpre en lambeau,

Sur sa tête un myrte stérile.

Son bras maigre cherchait le mien,

Et mon verre, en touchant le sien,

Se brisa dans ma main débile.

Un an après, il était nuit ;

J’étais à genoux près du lit

Où venait de mourir mon père.

Au chevet du lit vint s’asseoir

Un orphelin vêtu de noir,

Qui me ressemblait comme un frère.

Ses yeux étaient noyés de pleurs ;

Comme les anges de douleurs,

Il était couronné d’épine ;

Son luth à terre était gisant,

Sa pourpre de couleur de sang,

Et son glaive dans sa poitrine.

Je m’en suis si bien souvenu,

Que je l’ai toujours reconnu

A tous les instants de ma vie.

C’est une étrange vision,

Et cependant, ange ou démon,

J’ai vu partout cette ombre amie.

Lorsque plus tard, las de souffrir,

Pour renaître ou pour en finir,

J’ai voulu m’exiler de France ;

Lorsqu’impatient de marcher,

J’ai voulu partir, et chercher

Les vestiges d’une espérance ;

A Pise, au pied de l’Apennin ;

A Cologne, en face du Rhin ;

A Nice, au penchant des vallées ;

A Florence, au fond des palais ;

A Brigues, dans les vieux chalets ;

Au sein des Alpes désolées ;

A Gênes, sous les citronniers ;

A Vevey, sous les verts pommiers ;

Au Havre, devant l’Atlantique ;

A Venise, à l’affreux Lido,

Où vient sur l’herbe d’un tombeau

Mourir la pâle Adriatique ;

Partout où, sous ces vastes cieux,

J’ai lassé mon coeur et mes yeux,

Saignant d’une éternelle plaie ;

Partout où le boiteux Ennui,

Traînant ma fatigue après lui,

M’a promené sur une claie ;

Partout où, sans cesse altéré

De la soif d’un monde ignoré,

J’ai suivi l’ombre de mes songes ;

Partout où, sans avoir vécu,

J’ai revu ce que j’avais vu,

La face humaine et ses mensonges ;

Partout où, le long des chemins,

J’ai posé mon front dans mes mains,

Et sangloté comme une femme ;

Partout où j’ai, comme un mouton,

Qui laisse sa laine au buisson,

Senti se dénuder mon âme ;

Partout où j’ai voulu dormir,

Partout où j’ai voulu mourir,

Partout où j’ai touché la terre,

Sur ma route est venu s’asseoir

Un malheureux vêtu de noir,

Qui me ressemblait comme un frère.

Qui donc es-tu, toi que dans cette vie

Je vois toujours sur mon chemin ?

Je ne puis croire, à ta mélancolie,

Que tu sois mon mauvais Destin.

Ton doux sourire a trop de patience,

Tes larmes ont trop de pitié.

En te voyant, j’aime la Providence.

Ta douleur même est soeur de ma souffrance ;

Elle ressemble à l’Amitié.

Qui donc es-tu ? – Tu n’es pas mon bon ange,

Jamais tu ne viens m’avertir.

Tu vois mes maux (c’est une chose étrange !)

Et tu me regardes souffrir.

Depuis vingt ans tu marches dans ma voie,

Et je ne saurais t’appeler.

Qui donc es-tu, si c’est Dieu qui t’envoie ?

Tu me souris sans partager ma joie,

Tu me plains sans me consoler !

Ce soir encor je t’ai vu m’apparaître.

C’était par une triste nuit.

L’aile des vents battait à ma fenêtre ;

J’étais seul, courbé sur mon lit.

J’y regardais une place chérie,

Tiède encor d’un baiser brûlant ;

Et je songeais comme la femme oublie,

Et je sentais un lambeau de ma vie

Qui se déchirait lentement.

Je rassemblais des lettres de la veille,

Des cheveux, des débris d’amour.

Tout ce passé me criait à l’oreille

Ses éternels serments d’un jour.

Je contemplais ces reliques sacrées,

Qui me faisaient trembler la main :

Larmes du coeur par le coeur dévorées,

Et que les yeux qui les avaient pleurées

Ne reconnaîtront plus demain !

J’enveloppais dans un morceau de bure

Ces ruines des jours heureux.

Je me disais qu’ici-bas ce qui dure,

C’est une mèche de cheveux.

Comme un plongeur dans une mer profonde,

Je me perdais dans tant d’oubli.

De tous côtés j’y retournais la sonde,

Et je pleurais, seul, loin des yeux du monde,

Mon pauvre amour enseveli.

J’allais poser le sceau de cire noire

Sur ce fragile et cher trésor.

J’allais le rendre, et, n’y pouvant pas croire,

En pleurant j’en doutais encor.

Ah ! faible femme, orgueilleuse insensée,

Malgré toi, tu t’en souviendras !

Pourquoi, grand Dieu ! mentir à sa pensée ?

Pourquoi ces pleurs, cette gorge oppressée,

Ces sanglots, si tu n’aimais pas ?

Oui, tu languis, tu souffres, et tu pleures ;

Mais ta chimère est entre nous.

Eh bien ! adieu ! Vous compterez les heures

Qui me sépareront de vous.

Partez, partez, et dans ce coeur de glace

Emportez l’orgueil satisfait.

Je sens encor le mien jeune et vivace,

Et bien des maux pourront y trouver place

Sur le mal que vous m’avez fait.

Partez, partez ! la Nature immortelle

N’a pas tout voulu vous donner.

Ah ! pauvre enfant, qui voulez être belle,

Et ne savez pas pardonner !

Allez, allez, suivez la destinée ;

Qui vous perd n’a pas tout perdu.

Jetez au vent notre amour consumée ; –

Eternel Dieu ! toi que j’ai tant aimée,

Si tu pars, pourquoi m’aimes-tu ?

Mais tout à coup j’ai vu dans la nuit sombre

Une forme glisser sans bruit.

Sur mon rideau j’ai vu passer une ombre ;

Elle vient s’asseoir sur mon lit.

Qui donc es-tu, morne et pâle visage,

Sombre portrait vêtu de noir ?

Que me veux-tu, triste oiseau de passage ?

Est-ce un vain rêve ? est-ce ma propre image

Que j’aperçois dans ce miroir ?

Qui donc es-tu, spectre de ma jeunesse,

Pèlerin que rien n’a lassé ?

Dis-moi pourquoi je te trouve sans cesse

Assis dans l’ombre où j’ai passé.

Qui donc es-tu, visiteur solitaire,

Hôte assidu de mes douleurs ?

Qu’as-tu donc fait pour me suivre sur terre ?

Qui donc es-tu, qui donc es-tu, mon frère,

Qui n’apparais qu’au jour des pleurs ?

LA VISION

– Ami, notre père est le tien.

Je ne suis ni l’ange gardien,

Ni le mauvais destin des hommes.

Ceux que j’aime, je ne sais pas

De quel côté s’en vont leurs pas

Sur ce peu de fange où nous sommes.

Je ne suis ni dieu ni démon,

Et tu m’as nommé par mon nom

Quand tu m’as appelé ton frère ;

Où tu vas, j’y serai toujours,

Jusques au dernier de tes jours,

Où j’irai m’asseoir sur ta pierre.

Le ciel m’a confié ton coeur.

Quand tu seras dans la douleur,

Viens à moi sans inquiétude.

Je te suivrai sur le chemin ;

Mais je ne puis toucher ta main,

Ami, je suis la Solitude.

(Poésies nouvelles)

Sand mentionne également cette escapade à Fontainebleau dans le roman qu’elle écrira bien plus tard au sujet de sa liaison avec Musset, Elle et lui.

« La chaleur était écrasante à Paris ; il fit à Thérèse la proposition d’aller passer quarante-huit heures à la campagne, dans les bois. C’était le septième jour. Ils partirent en bateau, et arrivèrent le soir dans un hôtel, d’où, après le dîner, ils sortirent pour courir la forêt par un clair de lune magnifique. Ils avaient loué des chevaux et un guide, lequel les ennuya bientôt par son baragouin prétentieux. Ils avaient fait deux lieues et se trouvaient au pied d’une masse de rochers que Laurent connaissait. […] Elle l’avait suivi des yeux sur la pente du rocher jusqu’à ce qu’il fût entré dans l’ombre épaisse du ravin. Elle ne le voyait plus et s’étonnait du temps qu’il lui fallait pour reparaître sur le versant de l’autre monticule. Elle fut prise d’effroi, il pouvait être tombé dans quelque précipice. Ses regards interrogeaient en vain la profondeur du terrain herbu, hérissé de grosses roches sombres. Elle se levait pour essayer de l’appeler, lorsqu’un cri d’inexprimable détresse monta jusqu’à elle, un cri rauque, affreux, désespéré, qui lui fit dresser les cheveux sur la tête. […] Rien ne l’arrêta, elle arriva, sans savoir comment auprès de Laurent, qu’elle trouva debout, hagard, agité d’un tremblement convulsif. « Ah ! te voilà, lui dit-il en lui saisissant le bras. Tu as bien fait de venir ! j’y serais mort ! » […] Il parla encore ainsi, comme au hasard, pendant quelques instants. Thérèse n’osait l’interroger et s’efforçait de le distraire ; elle voyait bien qu’il venait d’avoir un accès de délire. Enfin il se remit assez pour vouloir et pouvoir lui raconter. Il avait eu une hallucination. Couché sur l’herbe, dans le ravin, sa tête s’était troublée. Il avait entendu l’écho chanter tout seul, et ce chant, c’était un refrain obscène. Puis, comme il se relevait sur ses mains pour se rendre compte du phénomène, il avait vu passer devant lui, sur la bruyère, un homme qui courait, pâle, les vêtements déchirés, et les cheveux au vent. […] »Il a passé en me jetant un regard hébété, hideux, et en me faisant une laide grimace de haine et de mépris. Alors j’aie u peur, et je me suis jeté la face contre terre, car cet homme… c’était moi ! » (SAND George, Elle et lui, Fernier, Genève, 1969, pp.77-83.

Durant les longs mois de cette relation au cours desquels les deux écrivains se déchirèrent, Franchard revient comme le symbole des promesses folles. Ainsi, dans une lettre de Sand à Musset, écrite à la fin de janvier 1835, elle note :

« Veux-tu que nous allions nous brûler la cervelle ensemble à Franchard ? Ce sera plus tôt fait. » (Correspondance de George Sand, tome II, pp.796-797.)

Fontainebleau reparaît dans la vie de Sand en 1837. Cet été-là, à Nohant, Sand a probablement une brève aventure (attestée par Marie d’Agoult) avec l’acteur Bocage. A la fin du mois de juillet, elle retrouve le comédien à Fontainebleau, et ils descendent tous les deux dans ce même hôtel Britannique, où ils s’enregistrent discrètement sous les noms de M. et Mme Gratiot. Sand est bientôt contrainte de faire des allers-retours nombreux avec Paris, car sa mère est au plus mal. Après la mort de sa mère, Sand apprend que son époux, Casimir Dudevant, dont elle était séparée, aurait le projet de profiter de son absence pour enlever leur fils Maurice qui séjourne à Nohant. Alertée, Sand écrit au précepteur de ses enfants, Félicien Mallefille, pour qu’il conduise Maurice à Fontainebleau, auprès d’elle. Finalement, en septembre, c’est Solange, la fille de Sand, qui sera enlevée par Casimir Dudevant, et la romancière partira la rechercher à Guillery, dans la propriété de sa belle-famille.

Sand séjournera encore une fois à Fontainebleau, en compagnie de son compagnon Alexandre Manceau, du 20 au 23 mars 1856. L’agenda qu’ils tenaient ensemble atteste de ce petit voyage.

« Jeudi 20 mars 1856. De la main d’Alexandre Manceau : Arrivée à Fontainebleau à 1H. Installation à l’hôtel de France vis à vis du château, bon appartement, pas de pluie. Visite du château, grande promenade dans le jardin ; vue des carpes.

Vendredi 21 mars 1856. De la main d’Alexandre Manceau : Madame va bien. Temps gris. Déjeuner à 9h. Départ en calèche à 10h. […] Il fait une heure de soleil, mais le ciel est noir, l’endroit est romantique, les vieux chênes ont une mine patibulaire. Il fait assez froid. C’est magnifique ; grande ressemblance avec le bois de la Bassoule à Crevant.. Remonte en voiture ; pluie et froid pendant une heure ;3éme station, la mare d ‘Episy aucun intérêt. Beaucoup de voiture la pluie cesse. 4éme station : le rocher d’Aon , rochers superbes, grands pins , vue splendide : toute la forêt. Le temps est redevenu très doux. Nous marchons dans les rochers encore une demie heure. Retour à Fontainebleau à 5H _. On nous dit que Maurice est arrivé ; il rentre un moment après. Nous dînons ; j’ai une faim de loup.

Samedi 22 mars 1856. De la main d’Alexandre Manceau : Départ à 10H après le déjeuner. Première station, les grands arbres, le bouquet du roi, les deux frères. Deuxième station : Apremont, la caverne, le point de vue. Troisième station : le Bas-Bréau, le rocher Cuvier. Quatrième station : la vallée de la Solle, traversée à pied. Cinquième station : le Fort de l’Empereur, nous montons à pied jusqu’en haut. On rentre à 5H1/4. Dîner, domino à 3 à la pioche.

Dimanche 23 mars 1856 (Pâques). De la main de George Sand : Beau temps, du soleil – De la main d’Alexandre Manceau : madame ne se porte pas très bien, elle bouscule un peu le joli Manceau et ne déjeune pas. Nous partons à 10H1/4 pour Arbonne. De la main de George Sand : Bonne trotte à pied pour y aller, c’est magnifique. Nous batifolons sur le sable. Nous rejoignons la voiture à 2H1/2 . Elle nous conduit à Franchard. Les abords en sont devenus un peu trop guinguette. Il y a trop de noms et de devises sur les rochers. Il y en a trop partout, excepté à Arbonne où il n’y en a pas un seul. Franchard est toujours magnifique. Nous y trottons encore une heure. Nous allons à la grotte du chasseur noir et, à celle des druides, grottes si l’on veut, mais beaux rochers. J’ai dîné à 2H _ dans la voiture d’un petit pain et d’un verre de limonade. Je ne dîne donc pas à l’hôtel.. Les enfants mangent pour moi .Quart d’heure de Rabelais. Note de 300F. départ à 7H de l’hôtel. Arrivée à la rue Racine à 10H1/2 , pas fatiguée et pas grand faim. »

Le site de Fontainebleau est également l’un des cadres de son roman La Filleule, qui paraît en 1853. Sand y donne une vision rustique et agréable de Fontainebleau où vit son héroïne, Anicée de Saule, au début de l’histoire.

C’est essentiellement parce que ce lieu a été le théâtre d’un des épisodes les plus connus de la liaison Sand-Musset qu’il a une place à part dans la géographie sandienne.

|